Städte sind Orte des Wandels. Aktuell sind Megatrends wie die Digitalisierung, der Klimawandel, ein Wandel der Religiosität, die Energiewende oder der Mobilitätswandel sehr dominant. Die Auswirkungen für wachsende Großstädte sind immens. Wie können diese urbanen Transformationen gestaltet werden?

Das war in etwa die Frage, die uns als Gruppe im April 2019 in Köln während eines Workshops zusammenbrachte. Die Robert Bosch Stiftung hatte für ihr Förderprogramm „Spielraum“ einen Call for Papers organisiert.

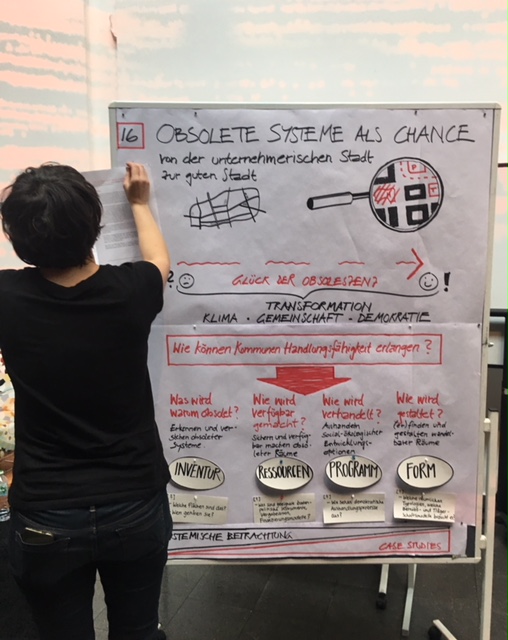

Ohne uns vorher zu kennen, schickten wir aus unterschiedlichsten Richtungen Mitteleuropas unsere Sicht und unsere Idee für ein Werkzeug oder einen Denkansatz an die Stiftung: aus Hamburg, aus Leipzig, aus Düsseldorf, aus Kassel, aus Köln, aus Hannover und aus Wien. Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven, aber geeint in dem Gefühl, dass sich aktuell eine Unwucht entwickelt – mit möglicherweise verheerenden Folgen. Und dass der Umgang mit der wohl wichtigsten Ressource der Stadtplanung, dem Boden, alles andere als nachhaltig ist. Der Workshop in Köln begann mit einem Speed Dating, bei dem sich einige bereits wie Moleküle zusammenfanden. Über den Zeitraum von 24 Stunden wurde daraus eine fixe Gruppe mit einer Frage: Welche Teile der Stadt werden durch die aktuellen Megatrends obsolet? Und wie gelänge eine nachhaltige Transformation dieser Strukturen?

Den Begriff Obsoleszenz kannten wir alle von Produkten, wie beispielsweise Druckern, die nach dem 10.000 Ausdrucken kaputt gingen oder von Glühlampen, die nur kurz Licht spenden und immer wieder neu gekauft werden müssen. Die Idee, dass etwas Gebautes obsolet werden könnte, ist ebenfalls schon älter: Schnell fanden wir Beispiele aus der Geschichte, bei denen Gebäude und Infrastrukturen ihre alte Funktion und damit ihre Bedeutung verloren. Stadtmauern zum Beispiel oder die alten Fabriken. Doch uns interessierte, was zukünftig obsolet werden könnte. Und mehr noch, wie sich diese Obsoleszenzen im Sinne einer nachhaltigen Transformation nutzen lassen.

Nach dem Workshop erhielten wir die meisten Punkte für unsere Forschungsidee und damit verbunden eine Förderung für die Erarbeitung eines Forschungsantrags. Ein halbes Jahr hatten wir Zeit, um aus der Idee ein strategisches Konzept für drei Jahre zu stricken. Wir trafen uns zur weiteren Ausarbeitung unseres Projektes in Hamburg und in Hannover (Danke an den Pavillon und Ramen-André aus dem Ihme-Zentrum für die Gastfreundschaft).

Im Oktober fuhren wir nach Stuttgart zur formellen Vorstellung vor der Jury im Haupthaus der Robert Bosch Stiftung. Die Jury bestand aus Prof. Dr Rainer Fehr (Uni Bielefeld), Prof. Dr. Susanne Frank (TU Dortmund), Prof. Dr. Sabine Knierbein (TU Wien), Prof. Dr. Ellen Matthies (Uni Magdeburg), Prof. Dr. Philipp Misselwitz (TU Berlin / Urban Catalyst), Prof. Dr. Christina Simon-Philipp (Hochschule Stuttgart), Prof. Dr. Tobias Schröder (FHH Potsdam).

Unser Forschungsansatz konnte überzeugen. Wir erhielten eine Förderung, die es uns ermöglicht, die Ansätze weiter zu vertiefen.

Knapp ein Jahr nach unserem ersten Treffen kamen wir, um ein paar Menschen erweitert, zum ersten richtigen Forschungsprojekt-Workshop in der Uni Kassel zusammen. Nun hieß es, dazuzulernen, Einsichten zu vertiefen und Erkenntnisse festzuhalten. Hoch motiviert und voller Ideen, Fragen und Impulse brüteten wir gemeinsam mit unserem ersten Fachexperten Niko Schäpke (Uni Freiburg) über transformative Forschung und welche Rolle diese für unser Projekt spielt.

Es war das letzte Wochenende vor dem ersten Shutdown in Deutschland. Auch wenn uns angesichts der Meldungen, die gefühlt alle paar Sekunden auf unseren Smartphones ankamen, mulmig wurde, zogen wir den Workshop durch. Wir hatten noch keine Ahnung, dass neben den Megatrends ein weiterer Faktor seine Wirkung entfaltete und Strukturen sowie Gebäude aus Bereichen wie Kultur oder Handel obsolet machen würde: COVID19.